Jóvenes, lindos y héroes

Por Pablo Toblli |

Epílogo para una historia de la juventud del siglo XX

Luis Antonio de Villena

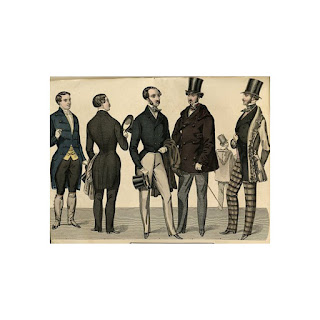

en Biografía del fracaso deslindó las capas del inconformismo

de los artistas del siglo XIX con la sociedad vigente, que tuvieron como sueño

estético/existencial el deseo de una vida absoluta capaz de albergar el ideal

del arte y cambiar el mundo, aunque tal fin siempre fue un tesoro en fuga e

inaprensible. Este fue el legado con el que los rockeros del siglo XX

pergeñaron su juventud, unida al embudo del genio-vidente-dios, pero insertos

en un mundo más globalizado que ponía en vidriera al sujeto no sólo talentoso,

con mundos interiores vastos y ricos, sino también a su posibilidad de llevarlo

en su cuerpo, en sus apariciones públicas en televisión, en su ropa que

simbolizaba la alteridad producto del auge de las modas textiles, que se

diversificaban, en contraposición a las propuestas escuetas para vestirse

en el siglo XIX, que no permitían mucha distinción de los capitales simbólicos,

más allá de algún traje desvalido y una barba descuidada de algún poeta de mala

muerte.

De Villena en su texto

propone que existió una estructura de sentimiento característica en todos los

artistas del siglo XIX que se convirtieron en leyenda, y que es la sensación de

sentirse perdedores, pero la noción de perdedor es la

disconformidad y la orfandad que motiva a la deserción de una vida confinada a

la carencia de belleza de los días ordinarios y efectistas de la modernidad, de

ese orden vigente, bajo una luz monótona de una burguesía que no los seducía.

Entonces, luego de la búsqueda artística y de la frustración por un mundo que

no la encauza, apareció en muchos de ellos la reclusión; pero no cualquier

reclusión que implique la resignación a convertirse en eso que nunca quisieron

ser, sino una reclusión excéntrica, siguiendo en el magma-contrasistema en el

que se ahondaba en los excesos, en la pobreza económica, en la locura y en el

olvido: los últimos suspiros de las biografías de Rimbaud, Paul Gauguin,

Antonin Artaud, nos marcan la tónica de esta cosmovisión.

Como dije, esta matriz se hereda a las figuras del arte del siglo XX, pero que insertadas en el auge de los medios masivos de comunicación se amplifican y logran vivir en vida el brillo de una existencia ligada a la excentricidad, a la autoreferencia, al dinero, contrariamente a los poetas y pintores del siglo XIX quienes -en su mayoría- no vivieron la fama que trae aparejada a los genios heroicos y exóticos, y tuvieron que morir en el silencio: Rimbaud nunca supo que revolucionó la poesía y que millones de poetas alrededor del globo iban a querer escribir y vivir como él.

Los que tenemos más de

treinta años hemos construido mitos a mansalva; la idolatría era el pan de cada

día para llevar adelante nuestras ansias de juventudes heroicas mamadas del

siglo XX que ya no existen -quizá para bien- en los nuevos jóvenes. Con mis

amigos hemos adherido al ateísmo, pero hemos restituido el encuentro con la

divinidad mediante dioses humanos: futbolistas, rockeros, escritores,

personajes de novelas. Entonces, enarbolábamos una figura capaz de brindarnos

en una mera actividad del quehacer humano destellos de la divinidad, porque lo

que hacían no era terrenal y lo hacían sobresalientemente, como si no fueran de

esta vida: con sagacidad y magia y, además, si esa aura de autosuficiencia era

acompañada de una vida exótica: excesos, drogas, de éxito, reconocimiento

popular, chicanas públicas, entonces festejábamos ese sujeto sin fallas, el

sujeto completo al que aspirábamos. Por lo tanto, nos gustaban los personajes

sin matices, con un prototipo de vidas absolutas y modelos claros para seguir

sin admitir el peso de la contradicción inherente de la vida humana, que es

finita, fútil y falible, pero estos personajes nos hacían embarcarnos en una

evasión esperanzadora para alcanzar esa vida heroica que queríamos. ¿Habrá

muerto del todo esta juventud de lo absoluto? ¿Habrán muerto los ídolos?

El apenas incipiente siglo XXI, quizá, esté apagando las

últimas llamas de un heroísmo centrado en el yo, extasiado y emulado en todas

las juventudes que quisieron cambiar el mundo en el siglo anterior, desde un yo

al que entendían que debían hermosear, eclosionar y hacer arder en el caldo de

la alteridad y la incomprensión para triunfar: genios, lindos a la moda

contracultural, admirados, drogadictos, locos, recluidos, autosuficientes y

leyendas. Ahora las figuras míticas del rock ya no son un modelo de vida y

de arte; los nuevos jóvenes artistas registran la decadencia de aquellos, por

lo que el rock y todo lo que él connota (drogas, descontrol, conciencias

desbordadas, voces excéntricas, seres supraterrenales, etc) no reviste el

encanto con el que la generación anterior se introdujo en los senderos de lo

que consideró arte y moral del artista.

Creo que esta ruptura es

axial para comenzar a pensar a las nuevas juventudes, las cuales radican en un

“olvido del yo” que se distiende menos absoluto y radical, que construye menos

ídolos impolutos y eternos. Entonces, ese dandismo iniciado en el siglo XIX

progresivamente está muriendo; por ende, será menos creyente de la explosión

del yo, ya sea en una soledad y anonimia mística, decadente y sufriente, o en

una persecución por la evasión que nos hace estrellarnos en cuerpo y alma.

***

Imagen 1: Dandys, imagen de dominio público

Imagen 2: Paul Gauguin

***

Pablo Toblli es Licenciado en Letras por la UNT. Publicó los libros de poemas Nace en lo próximo (Ediciones Magna, 2015) y Lucero de ruinas (Ediciones Último Reino, 2017). Es editor de revista digital La Papa y del blog Rombos Cultura. Nació en Tucumán en 1987. Su e-mail es pablotoblli@gmail.com, por cualquier contacto.

Comentarios

Publicar un comentario